2. Lionakis MS, Edwards Jr JE. editors. Pathogenesis, diagnosis, and treatment of fungal infections. In: Loscalzo J, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Longo D, Jameson JL, editors. Harrison’s principles of internal medicine, 21e. New York: McGraw-Hill Education, 2022.

4. Seo TJ, Lee WS, Lee KR, et al. Gastric candidiasis in an immunocompromised host: a case report and review of the literature. Korean J Gastrointest Endosc 2010;40:170–174.

5. Hallen-Adams HE, Suhr MJ. Fungi in the healthy human gastrointestinal tract. Virulence 2017;8:352–358.

7. Choi JH, Lee CG, Lim YJ, Kang HW, Lim CY, Choi JS. Prevalence and risk factors of esophageal candidiasis in healthy individuals: a single center experience in Korea. Yonsei Med J 2013;54:160–165.

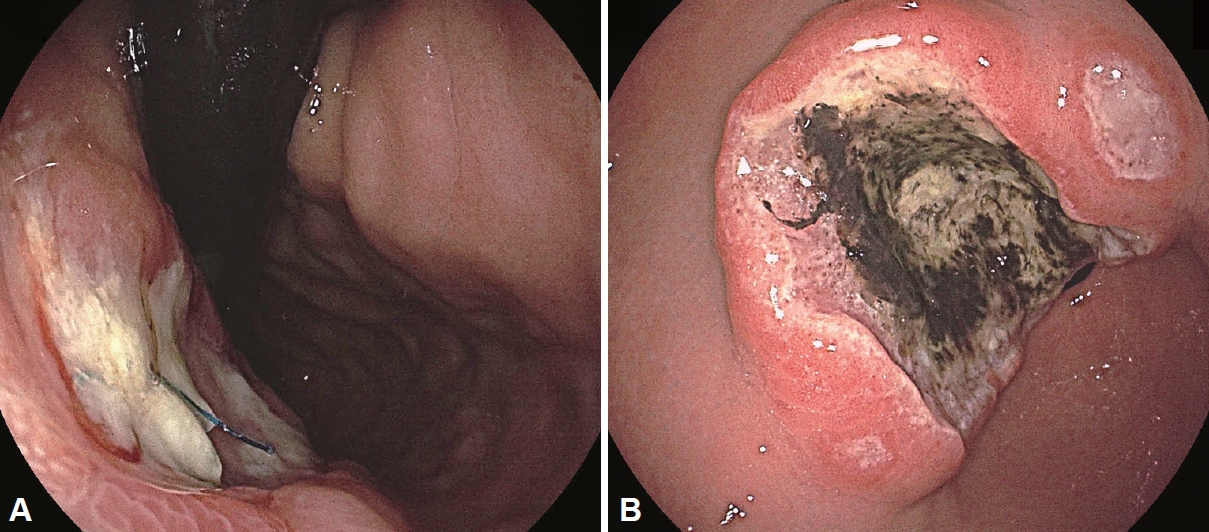

8. Kim ST, Kim HU, Lee DH. [Thick yellowish exudative pseudomembrane of the post-subtotal gastrectomy residual stomach]. Korean J Helicobacter Up Gastrointest Res 2022;22:240–242; Korean.

9. Perlroth J, Choi B, Spellberg B. Nosocomial fungal infections: epidemiology, diagnosis, and treatment. Med Mycol 2007;45:321–346.

10. Kothavade RJ, Kura MM, Valand AG, Panthaki MH. Candida tropicalis: its prevalence, pathogenicity and increasing resistance to fluconazole. J Med Microbiol 2010;59(Pt 8): 873–880.

11. Jo H, Shin CM. Infectious gastric diseases other than Helicobacter. Korean J Gastroenterol 2023;82:269–281.

12. Rajablou M, Ganz RA, Batts KP. Candida infection presenting as multiple ulcerated masses. Gastrointest Endosc 2007;65:164–166.

13. Lee BE. [Differential diagnosis of esophageal ulcers]. Korean J Helicobacter Up Gastrointest Res 2023;23:68–72; Korean.

14. Gock M, Schäfer M, Perren A, Demartines N, Clavien PA. Fatal esophageal perforation caused by invasive candidiasis. Ann Thorac Surg 2005;80:1120–1122.

16. Kodsi BE, Wickremesinghe C, Kozinn PJ, Iswara K, Goldberg PK. Candida esophagitis: a prospective study of 27 cases. Gastroenterology 1976;71:715–719.

20. Lee SP, Sung IK, Kim JH, Lee SY, Park HS, Shim CS. The clinical course of asymptomatic esophageal candidiasis incidentally diagnosed in general health inspection. Scand J Gastroenterol 2015;50:1444–1450.

22. Lionakis MS, Singh S, Ibrahim AS, Edwards Jr JE. Candidiasis. In: Loscalzo J, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Longo D, Jameson JL, editors. Harrison’s principles of internal medicine, 21e. New York: McGraw-Hill Education, 2022.

23. LiverTox: clinical and research information on drug-induced liver injury. Bethesda: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 2012.

28. Lange D, Pavao JH, Wu J, Klausner M. Effect of a cola beverage on the bioavailability of itraconazole in the presence of H2 blockers. J Clin Pharmacol 1997;37:535–540.

31. Park KB, Chang YW, Kim HJ, et al. A case of gastric candidiasis presented with massive gastric bleeding. Korean J Gastrointest Endosc 2000;20:41–45.

32. Seo GS, Kim JA, Kim YS, et al. A clinical analysis of gastric candidiasis. Korean J Gastrointest Endosc 1999;19:26–32.

33. Hirasaki S, Koide N, Ogawa H, Tsuji T. Benign gastric ulcer associated with Canidida infection in a healthy adult. J Gastroenterol 1999;34:688–693.

34. Minoli G, Terruzzi V, Butti G, Frigerio G, Rossini A. Gastric candidiasis: an endoscopic and histological study in 26 patients. Gastrointest Endosc 1982;28:59–61.

35. Cronan J, Burrell M, Trepeta R. Aphthoid ulcerations in gastric candidiasis. Radiology 1980;134:607–611.

36. Neeman A, Avidor I, Kadish U. Candidal infection of benign gastric ulcers in aged patients. Am J Gastroenterol 1981;75:211–213.

37. Wu CS, Wu SS, Chen PC. A prospective study of fungal infection of gastric ulcers: clinical significance and correlation with medical treatment. Gastrointest Endosc 1995;42:56–58.

39. Seo SO, Oh HJ, Kim KH, et al. A cases of duodenal candidiasis in the patient of chronic anemia. Korean J Med 2009;77(Suppl 2): 287–290.

40. Cho JY, Jung HK, Kim DY, Moon IH, Cho MS. A case of large duodenal ulcer associated with Candida albicans. Korean J Gastrointest Endosc 2003;26:154–157.

41. Spellberg B. Gastrointestinal mucormycosis: an evolving disease. Gastroenterol Hepatol (N Y) 2012;8:140–142.

49. Yelika SB, Tumati A, Denoya P. Intestinal aspergillosis: systematic review on patterns of clinical presentation and management. Surg Infect (Larchmt) 2021;22:326–333.

50. Sulik-Tyszka B, Figiel W, Krawczyk M, Wróblewska M. Invasive aspergillosis of the stomach and co-infection with Candida krusei in a patient with terminal liver failure: a case report. Transplant Proc 2016;48:3149–3152.