|

|

- Search

| Korean J Helicobacter Up Gastrointest Res > Volume 24(2); 2024 > Article |

|

Abstract

Korea was a hotspot for parasitic infections until modern times. However, following economic development, improved health and hygiene and farming methods, and successful implementation of active deworming programs, human parasites are rare. Currently, medical and scientific advances have improved the survival rate of elderly and immunocompromised hosts, and immunosuppressants are widely administered for treatment, which may predispose patients to parasitic and various opportunistic infections. Furthermore, globalization has led to the entry of an increasing number of individuals from various countries into Korea, which increases the risk of transmission of parasites from foreign countries into Korea. However, parasitic diseases will tend to disappear in Korea, which may lead to reduced proficiency and diagnostic rate of existing stool tests, and new diagnostic methods tailored to Korea are unavailable. Currently, endoscopy is widely used as a standard method for gastrointestinal disease evaluation in Korea, and endoscopically detected parasites or parasite-induced abnormalities are useful to establish diagnosis in many cases. In this article, the author summarize the current status of endoscopic detection of parasitic diseases affecting the upper gastrointestinal tract.

근대까지만 해도 기생충의 호발 지역이던 한국이 현대에 들어와 경제, 보건 위생, 영농 방법의 발전과 더불어 적극적인 구충 사업 성공으로 인체 기생충을 만나기 힘들어졌다[1,2]. 그러나 의료의 발전으로 고령자와 면역저하자의 생존율이 증가하고 면역 억제제를 적극적으로 치료에 사용하게 됨에 따라 다양한 기회 감염과 함께 기생충 감염의 가능성도 높아지고 있다. 더욱이 세계화 추세에 발맞추어 다양한 국가에서 국내로 유입되는 인구가 증가함에 따라 해당 지역의 기생충이 국내로 도입되어 전파될 개연성도 있기에 관심을 가져야 할 상황이다. 그럼에도 국내에서는 기생충 질환이 잊혀진 과거의 질환이 되어 기존 대변 검사의 숙련도나 진단율이 감소할 가능성이 있고 국내 실정에 맞는 새로운 진단법의 개발도 아직은 요원한 실정이다. 현재 국내에서는 위장관 질환의 표준 검사법으로 내시경 검사를 많이 이용하고 있는데, 내시경 검사 중 기생충이나 그로 인한 이상 변화를 발견하여 진단까지 이어지는 경우들이 있다[3]. 이에 본 논고에서는 최근 시점에서 내시경 검사를 통해 상부위장관에서 만날 수 있는 기생충 질환에 대해 정리해 보고자 한다.

기생충 질환에 의해 내시경 검사에서 이상이 발견된 부위는 식도(6%), 위(42%), 십이지장(50%), 결장(32%), 직장(25%)이었고 내시경 검사는 기생충 질환을 진단하거나 위장관 병리학적 변화를 발견할 수 있는 중요한 도구로 생각된다[3]. 내시경으로 기생충을 진단하는 것에는 회충이나 아니사키드, 구충처럼 충체의 육안 식별이 가능해서 바로 제거하고 진단할 수 있는 경우도 있지만, 기생충 감염에 의한 점막의 부종, 궤양, 이상 점액 분비 등의 비특이적 소견으로만 나타나는 경우도 있다. 후자의 경우 기생충 질환의 병태생리와 내시경적 특징을 인지하고 있다면 후속적인 조직검사를 시행하고 기생충 질환의 가능성을 병리 의사에게 전달함으로써 진단율을 높일 수 있으므로 기본적인 기생충 질환의 병태생리에 대한 이해가 필요하다.

분선충(Strongyloides stercoralis)은 유충이 피부를 뚫고 들어와 혈류로 들어갔다가 폐포에서 모세혈관 밖으로 터져나와 가래를 통해 올라와 삼켜지고 다시 장관으로 기생해 들어가는 일반적인 선충류의 감염 행태를 유지하나, 소장 점막의 고유층에 암컷 성체가 안착하면 처녀생식에 의해 지속적으로 배란되고 면역억제 상태에서는 자가감염 되어 중감염(hyperinfection)을 유발하는 특징적인 양상을 가진다. 유충의 크기가 매우 작아 혈관 내를 유영할 수 있어, 중감염 상태에서는 패혈증의 양상이 가능하고, 위장관 이외에도 신체 모든 조직에 파급되어 기생 및 증식 생활을 유지할 수 있기에 치명적인 상태를 초래하기도 한다. 국내를 포함한 온대와 열대지대에 분포하며 주로 아프리카에서 유행하는 기생충이다. 감염자의 대변과 함께 간상유충(rhabditiform larva) 상태로 배출되어 토양에서 약 1 mm 길이의 성충으로 자라고 생식활동과 산란을 통해 자유 생활하며 살아가지만 토양에서 제3기 유충인 사상유충(filariform larva)으로 자라면 사람의 피부를 뚫고 감염을 유발하여 기생형 생활로 전환할 수 있다[4,5].

토양에서 자유생활을 하는 성체는 수컷이 0.9 mm×40-50 μm, 암컷은 1.2 mm×50-85 μm로 암컷이 더 크다. 기생생활을 하는 암컷은 2.1-2.7 mm×30-40 μm로 더 커진다. 대변에서 알이 발견되는 경우는 매우 드물고 대부분 소장 점막 내에 서 자충포장란(embryonated egg) 형태로 발견되며, 바로 부화하여 소장 내강으로 나온다. 알속에서 자란 제1기 유충이 알을 깨고 나오면 제2기 유충이라고 한다. 제2기까지를 간상 유충이라고 하는데 이것이 사상유충으로 변태하면 몸길이가 0.6 mm까지 커진다[5]. 성충이라도 매우 작고 그나마 점막 고유층 내에서만 기거하기에 내시경 화상관측으로 충체를 발견하기는 매우 힘들고, 병변 점막의 조직검사나 분변, 객담 검사에서 성체나 유충, 충란을 관찰하여 진단하게 된다[4,5].

분선충은 직접 감염, 자가 감염, 그리고 자유 생활형의 복잡한 생활사를 가진다[6]. 인체의 십이지장 고유층에 기생하는 성충은 오직 암컷만 발견되었고 처녀생식을 통해 하루에 수십 개의 자충포장란을 생산한다[6]. 숙주의 장 내강에서 유충이 알을 뚫고 나와 대변과 함께 배출되면 감염성이 있는 제3기 유충이 되거나 더 성숙하여 성충으로 자란다[6]. 자유 생활형의 성체는 생식활동과 배란이 가능하나 자유 생활에서는 사상 유충까지만 발달하므로 숙주 감염이 없으면 대부분 1세대로 생활사가 끝나게 된다[7]. 점막이나 피부를 뚫고 들어온 유충은 혈류를 따라 퍼지고 특히 모세혈관이 발달한 폐포에서 혈관을 뚫고 나와 기침, 가래와 함께 기관지에서 인두까지 올라왔다가 삼켜져 소장에 도달하는데 이곳에서 암컷만 성체까지 자라게 된다[6]. 이 과정에서 피부유충이행증(cutaneous larva migrans)에 따른 발진, 호산구 증가, 폐포 침윤과 혈관밖으로 의 이동에 따른 기침과 호흡곤란, 폐 침윤 등 전형적인 뢰플러 증후군(Lo¨effler’s syndrome)의 형태로 나타난다. 감염은 오염된 토양이 발바닥 등의 피부에 닿았을 때 토양에 있던 사상유충이 점막이나 피부를 뚫고 들어와 시작된다. 정상 면역 상태에서는 발진, 소양감, 오심, 복통, 체중감소 등을 유발할 수 있고[8], 수주에 걸친 설사 후 소수의 충체만 만성 감염의 형태로 잔류하고 증상은 없어진다. 그러나 숙주 면역이 현저히 저하되면 간상유충이 숙주의 장관 내에서 감염형인 사상유충으로 변환되어 소장과 대장, 그리고 항문 주위 피부를 통한 자가감염이 일어나 심각한 중감염증(hyperinfection syndrome)을 초래할 수 있다[9]. 이때는 소화기 기능 저하 뿐 아니라 뇌를 포함한 다발 장기로의 확산이 가능하여 폐렴, 뇌막염, 패혈증, 장폐쇄 등의 심각한 합병증을 초래하며 파종성 질환의 경우 사망률이 87%에 달한다[6].

진단은 반복적인 분변이나 객담, 조직의 현미경 검사와 함께 면역, 혈청 검사 등이 같이 사용된다. 국내에는 산발적이지만 중감염 형태로 계속 보고되고 있고 동남아시아권에서는 비교적 유병률이 높기에 국내로 유입되어 재창궐할 가능성도 있다. 자가감염에 의한 중감염은 면역억제제 사용, 후천성면역결핍증후군, human T cell lymphotropic virus type 1 감염증 등의 뚜렷한 면역 억제 상황 외에도 영양실조 등의 일반적인 전신쇠약 상황에서도 발생 가능하며 당뇨병도 중증도에 영향을 미칠 수 있다[6].

분선충증 환자의 83%가 호산구 증가증을 보이는데, 파종성 질환에서는 억제되거나 정상 범위로 나타나는 경향이 있고 호산구 감소증인 경우는 예후가 좋지 않은 것으로 인식되고 있다[10]. 대변검사의 민감도가 낮아 연속적으로 3-7회 반복 시행하는 것이 추천되고 혈청학적 검사를 동시에 시행하는 것이 바람직하다. 분선충 항체 역가 감소를 모니터하는 것이 치료 효과 판정에 도움을 준다[10]. 그러나 아직 국내에서는 분선충 항체 검사가 보편적이지 않고 많은 증례에서 내시경을 통한 위장관 조직 검사로 진단하였기에 분선충 진단의 주요 방법으로 내시경을 통한 조직검사를 항상 염두해야 한다.

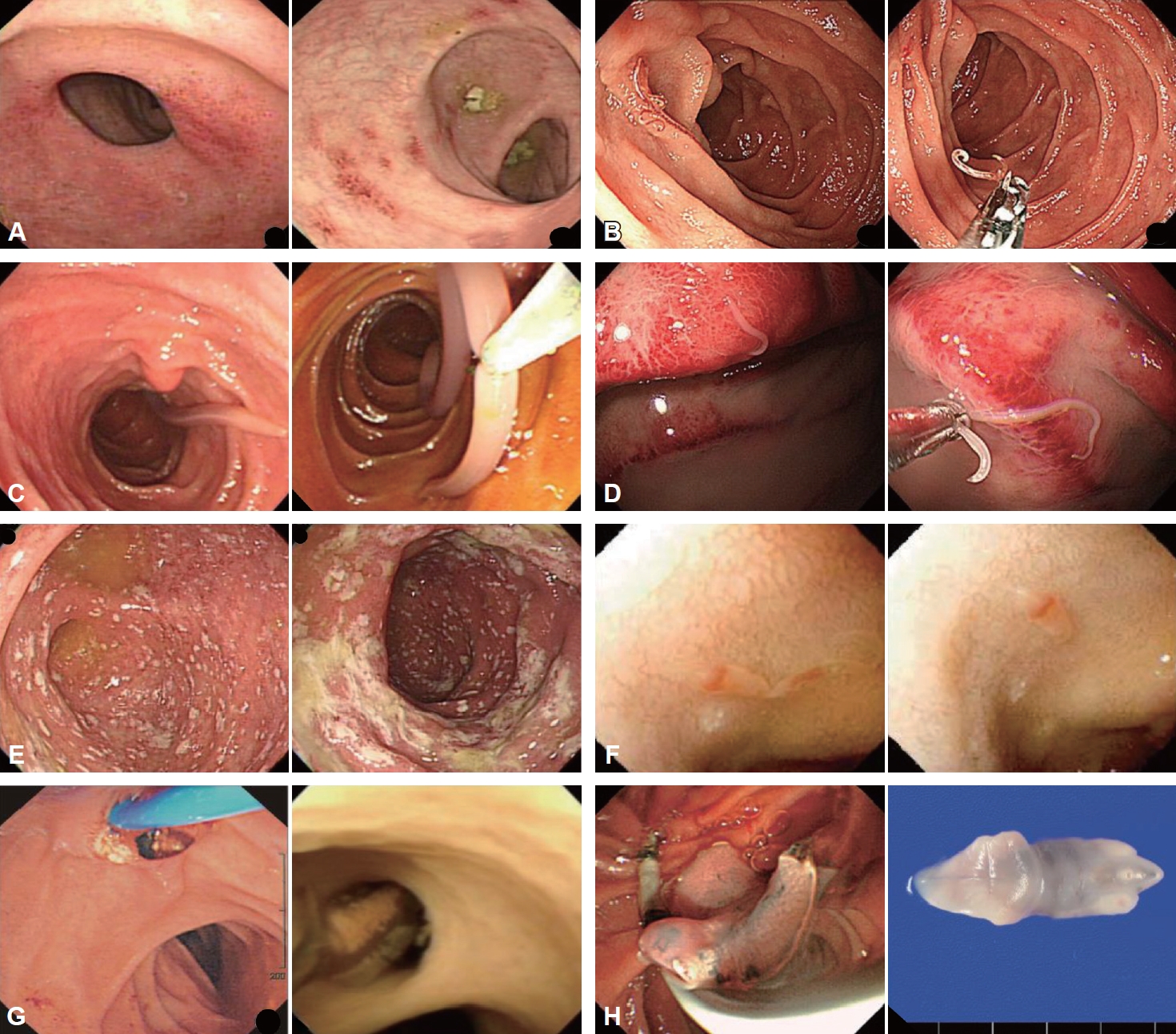

아직 분선충 진단에 특징적인 내시경 소견에 대한 합의는 없다. 충체가 육안으로 식별할 만큼 크지 않기에 조직 염증 상태와 임상 상황에 맞게 의심하고 들어가는 수밖에 없다. 주로 소장의 고유층에 성체가 기생하며 산란을 지속하므로 소장의 부종과 발적을 보이는 경우가 많고 위장에도 출혈성 위염과 발적, 점상 삼출물 분비와 미만성의 부종을 보이는 경우가 많았으며 대장내시경에서도 상행결장부터 구불결장까지 지저분한 삼출물을 동반한 미란이 관찰되었다(Fig. 1A) [11,12]. 이러한 소견들이 비특이적인 염증 소견이기에 임상적 상황으로 분선충을 의심하고 내시경과 조직검사를 시행해야 한다. 감염 지역 여행 또는 거주자, 맨발로 다니거나 토양이 피부에 닿은 병력, 심한 기침과 폐병변, 호산구 증가, 만성 설사가 동반된다면 의심을 해볼 수 있다. 증례 보고된 내시경 소견을 종합하면 충체를 직접 발견한 경우는 없고, 위장부터 대장까지 점막 발적, 부종, 출혈반, 그리고 점막 취약상을 동반한 심한 삼출을 보이는 경우 이 부위에서 조직검사를 시행하면 충체의 단면을 확인하고 형태적 특성을 고려하여 진단할 수 있다[12-15].

치료는 이버멕틴(ivermectin; 200 μg/kg body weight in a single dose)이나 알벤다졸(albendazole; 400 mg daily for 3 days)을 사용하는데, 완치율은 이버멕틴 82.9%, 알벤 다졸 45.0%이다[6]. 중감염이나 전신형 감염일 경우는 알벤다졸의 치유효과가 낮으며[16], 중감염은 이버멕틴을 최소 2주 동안 투여한다[17]. 투약 후 치료에 실패하거나[14] 내시경 소견의 호전이 보여도 대변으로 분선충 유충이 여전히 배출되는 경우가 있기에[12,15], 일반적으로 대변 검사를 반복하여 음성으로 나온 후 2주가 경과할 때까지 사용한다[17].

구충은 대표적 토양 매개성 기생충으로, 인간을 종숙주로 삼는 대표적인 2가지 구충은 아메리카 구충(Necator americanus) 과 두비니 구충(Ancylostoma duodenale)이다. 소장융모를 물고 흡혈하므로 만성 다수 감염은 특히 소아에서 철결핍성빈혈, 단백질 영양실조, 발육부전 등을 유발할 수 있으나 감염충수가 적은 경우는 큰 증상이 없다. 크기는 아메리카 구충에서는 수컷이 5-9 mm, 암컷이 9-11 mm이고, 두비니 구충에서는 수컷이 8-11 mm, 암컷이 10-13 mm 정도이며 숙주 체내에서 최장 15년간 생존할 수 있다[18]. 구충의 알은 대변과 함께 토양으로 나온 후 유충으로 발달하며 사상유충 상태에서 발 등의 피부로 침투하는데(경피감염), 두비니 구충은 유충이 채소 등에 붙어 섭취되는 경구감염도 가능하다. 경피 감염의 경우는 분선충처럼 혈류를 통해 폐포로 갔다가 모세혈관을 뚫고 나와 가래와 함께 올라와 삼켜져 소장까지 전달되는 전형적인 피부유충이행증 증상을 보인다[18]. 두비니 구충의 경구 감염시에는 인후부 기생충 침습에 따른 알레르기 증상으로 인후부 점막 충혈, 목이 가렵고 기침을 하며 목소리가 변하는 등의 채독증 증상이 일시적으로 나타날 수 있다[4]. 두비니 구충은 조직을 뚫고 들어온 후 성체가 되지 않고 유충 상태에서 수 개월간 발달을 멈출 수 있는 특징이 있어(hypobiosis) 성충이 되는 시기를 조절할 수 있다[18]. 개나 고양이에도 인간과 다른 종의 구충들이 있으며 인간 침습이 가능하나 이 경우 대부분 피부유충이행증만 지속한다[18]. 국내에서 풍토병이던 구충증은 기생충 관리사업과 함께 초감염 보고는 거의 없고 간혹 고령자에서 증례보고 수준으로 나타나다가 해외 이주 노동자에서 발견되고 있어 앞으로 늘어날 가능성이 있다(Fig. 1B) [19].

구충은 십이지장충으로 불렸을 만큼 십이지장에 주로 서식하며 충체가 육안 식별이 가능하여 내시경으로 발견된 증례가 꽤 많이 보고되어 있다. 붉은 색조를 띈 유충 여러 마리가 꿈틀거리는 양상으로 나타난다[20]. 대부분 십이지장에 기생하나 간혹 내시경 검사 중 위장을 침습한 경우가 있는데, 위장 기생이 적은 이유는 산성의 환경 때문이며 산분비 억제제가 위장 기생을 유발할 가능성이 있다[21]. 내시경 사진에서는 충체의 구강측이 점막 표면에 박혀 있는 것이 아니사키드 유충 침습 양상과 비슷하나, 충체가 조금 더 투명하며, 흡혈하여 식도와 장에 차 있는 혈액이 더 뚜렷하게 관찰되고, 성충으로 기생하기에 암수가 교미하는 양상이 관찰될 수 있는 것 등으로 구별할 수 있겠다. 충체의 붉은 혈액은 흡혈 직후에는 뚜렷하나 장관이 비어 있으면 흰색 충체만 보이는 경우도 있으며, 점막 침습부 주위로 출혈이 있는 경우도 있다[22]. 비교적 유병률이 높고 특징적인 형태가 있기에 캡슐내시경으로 발견된 경우가 많이 보고되어 있다[23]. 구충은 소장 전반에 분포 가능하고 산란이 가능한 성충 감염이라 내시경으로 일부 충체를 제거하는 것만으로는 치료가 되지 않으므로 구충제 복용이 필수적이다. 알벤다졸 400 mg 1회 투여가 메벤다졸 500 mg 1회 투여보다 효과적이며 3일 연속 투여 시 1회 투여보다 효과가 좋았다[24].

크기가 지렁이 정도로 커서 눈에 쉽게 띄기에 문헌기록상 가장 오래된 기생충이다. 암컷 20-30 cm×0.7-0.8 cm, 수컷 13-17 cm×0.4-0.5 cm이고 살아있는 것은 연한 선홍색, 죽은 것은 회백색을 띈다. 암컷의 전단 1/3에 생식대가 있고 수컷의 후단은 복부 쪽으로 말려 있어 수컷의 후단이 암컷의 생식대를 휘감고 생식공을 통해 사정을 한다. 산란 후 대변과 함께 배출되어 흙 속에서 발육한다. 25℃ 이상에서 자충포장란으로 발전하는데 이것이 인체감염형이 된다. 인간의 위에서 산에 의해 난각이 터지면 유충이 소화관 내로 나오는데, 이 유충은 곧 소장벽에 침입하여 혈관 침투하고 문맥을 거쳐 간에 도달하며, 약 1주에 걸쳐 간을 통과한 후 폐로 이동하는데, 이 과정에서 제3기 유충으로 성숙한다. 이것이 폐포 모세혈관을 뚫고 나오면 기침, 가래의 형태로 구강을 경유해 삼켜져 소장으로 내려가고 2회 더 탈피하여 성충이 된다. 성충의 수명은 1년 6개월 전후이고 암컷 한 마리가 하루 20만 개의 배란을 한다[4].

유충이 폐로 이동할 때 일반적으로 증상이 없으나 충체의 수가 많으면 기침, 가래 등의 호산구성 폐침윤 증상이 나타날 수 있다. 산성이 아닌 환경을 선호하여 공장과 회장에 주로 서식하지만 십이지장, 위, 식도로 이동하는 경우도 있다[25]. 대개 무증상이나 간혹 식욕부진, 메스꺼움, 구토, 간헐적 복통, 영양실조 등을 나타낸다[25]. 위장관 질환, 금식, 발열, 구충제 투여 등 서식 조건이 좋지 않을 때 이동하려는 경향이 있고 장관 내의 구멍을 통해 들어가는 경우가 있는데, 대표적으로 파터씨 팽대부를 통해 담도나 췌도로 진입하여 담관염, 담낭염, 간농양, 췌장염을 유발할 수 있고, 충수로 들어가 충수염이 나타나기도 하며, 장 누공으로 들어가 복막염이나 침습 장기의 증상을 나타내기도 한다[25].

어류를 생식하여 감염될 수 있는 기생충으로 가장 대표적인 것은 아니사키드과(Anisakis spp., Pseudoterranova spp., Contracaecum spp.) 유충이며, 그 다음이 Gnathostoma spp., 그리고 그 외에도 Capillaria philippinenesis, Hysterothylacium aduncum , Eustrongylides spp., Dioctophyme renale 등이 있다[27].

어류 매개성 기생충 질환의 선두 주자인 아니사키드증은 바다 생선이나 해산물을 익히지 않고 먹었을 때 발생하는 급성 기생충감염 질환이다. 아니사키드과(Anisakidae)에 속하는 고래회충(Anisakis simplex s. s., A. pegreffii, A. simplex C, etc.)이나 물개회충(Pseudoterranova decipiens)의 제3기 유충이 인간 숙주가 생선을 먹을 때 같이 섭취되어 인간의 위 점막을 파고들어 발생한다[28]. 고래회충증 또는 물개회충증(pseudoterranoviasis)처럼 속명으로 된 질병명도 있지만 아니사키드증이라고 과명으로 질병명을 만들어 부르는 이유는 성충이 아닌 유충에 의해 유발되는 질환이고, 아니사키드과 유충들이 육안 관찰로 감별하는 것이 쉽지 않으며, 유사한 임상 증상을 유발하기 때문이다. 인간에게 주 감염원이 되는 제2중간숙주 중 국내에서 유명한 것은 붕장어, 오징어, 고등어, 대구 등이다. 종숙주는 고래와 물개이고 주로 위장에 서식하는 특성이 있어 다른 기생충과 달리 산도가 높은 위장을 침습하는 경향이 있으나, 소장이나 대장에 감염을 유발하여 장폐쇄 양상으로 나타나기도 한다[28]. 제3기 유충의 길이는 25-35 mm이다. 위 아니사키드증은 익히지 않은 바다 생선을 먹은 지 1-12시간 후 갑자기 발생하는 심한 심와부 통증, 오심, 구토, 경도의 발열, 그리고 일부에서 발진을 동반한다[28].

위장 아니사키드증은 내시경으로 진단하는 대표적인 질환으로(Fig. 1D) [28], 주로 위 체부의 대만에 침습한 경우가 많고 이환부에는 발적, 부종, 심한 미란을 형성하며, 만성형의 경우 종양형 결절이나 점막하 종양 형태로 관찰되다가 시간이 지나면서 소실되는 일과성 종양(vanishing tumor)으로 나타나기도 한다. 전형적인 증상인 해산 생선회를 먹고 나타난 급성 복통이 있는 경우 이 질환을 의심하고 내시경을 시행하게 되며, 유충 형태로 기생하기에 충체를 발견하고 겸자로 모두 제거하면 치료가 종결된다. 내시경으로 아니사키드 유충을 발견하지 못하거나 위벽을 뚫고 들어간 경우 또는 장 아니사키드증으로서 장관을 뚫고 들어간 경우 대부분 면역 공격을 받아 일정 기간 후 사멸하고 호산구 육아종을 형성하여 서서히 흡수되거나 이물 육아종의 일반적인 임상 경과를 보인다. 일반적으로는 임상적 관찰만으로도 증상의 호전을 기대하는데 중증이거나 다른 합병증이 우려된다면 알벤다졸(400-800 mg once a day for 6-21 days)을 투여해 볼 수 있다[28].

악구충증(gnathostomiasis)은 국내에서는 생소하지만 악구충(Gnathostoma spinigerum)에 의해 유발되며, 아니사키드증에 이어 두 번째로 빈번한 어류 매개 선충 질환이다[27]. 아니사키드증과 다른 가장 뚜렷한 차이는 해산 어류가 아닌 담수어류를 생식한 후 발생한다는 것이다.

악구충은 인접국인 태국, 동남아, 일본 등에서 많은 증례가 보고되었기에 관심을 가져야 할 질환이다. 아직 완전한 국내 토착 감염 보고가 없으나 동남아, 중국 등지에서 감염되어 들어온 증례는 있으며, 경남지역 가물치, 강원도 홍천과 제주도 서식 뱀, 제주도 족제비 등에서 발견되는 등 이미 악구충의 국내 분포가 확인되었고 인체 감염례가 발생할 가능성이 높은 편이다[4,29].

악구충은 두껍고 짧게 말려 있는 형태로, 성충 암컷은 40 mm까지 자라고 수컷은 조금 더 작다. 유충은 다른 일반적인 선충류와 마찬가지로 작아 제2중간숙주에 있는 제3기 유충의 크기는 평균 5 mm인데 12.5 mm까지 자란 것도 보고되었다[30]. 악구충에는 여러 개의 종이 있는데, 종별로 고양이, 돼지, 족제비 등 종숙주가 다르다. 종숙주 대변으로 알이 배출되면 유충이 알을 까고 나오는데, 이것을 제1중간숙주인 물벼룩(Cyclops)이 포식하면 제2기 유충이 되고, 다시 어류, 양서류 등 제2중간숙주가 포식하면 이들 체내에서 제3기 유충으로 자란다[4]. 인간은 우연숙주로 호수나 강물 등 담수를 소독없이 마셨을 때 제1중간숙주인 물벼룩 등을 같이 먹게 되거나 제2중간숙주인 담수어(가물치, 메기, 뱀장어, 잉어, 붕어 등)나 개구리, 올챙이, 뱀 등을 생식하는 경우, 혹은 조리 과정에서 피부 상처를 통해 감염될 수 있다[4]. 인간이 종숙주가 아니기에 인체 내에서는 성충으로 자라지 못하고 유충의 형태로서 질병을 유발한다[31].

악구충 유충은 체내에서 어느 조직으로도 이동할 수 있으나 이동성 피하부종(subcutaneous swelling)이 매우 특징적이라, 피부 악구충증과 내장 악구충증으로 나눈다[30]. 악구충 유충이 인체에 들어오면 장벽을 뚫고 나와 피하조직과 체내로 이행하여 중추신경계, 눈, 폐, 위장관 등 다양한 장기에서 심각한 증상을 유발할 수 있다. 섭취 후 급성기 동안 유충은 장관에서 간, 근육, 피하로 이동한다. 잠시 간에 체류하면서 오심, 구토, 발열, 복통 등의 증상이 나타날 수 있고, 조금 더 심부로 이동하면서 짧고 날카로운 통증이 발생할 수 있다[30]. 2-4주 후에는 유충이 근육과 피하조직에 도달한다. 만성기는 수개월 동안 지속될 수 있으며, 피부 악구충증은 주기적으로 이동하는 무통성의 피하 부종과 지나간 흔적이 나타나고 뚜렷한 호산구 증가가 나타나는 경우가 있다. 내장 악구충증은 폐렴, 흉막염을 유발할 수 있고, 눈으로 간 경우는 실명이나 각막궤양을 유발하며, 방광으로 가서 혈뇨가 나타나거나, 중추신경계로 가서 뇌염, 뇌막염 등 매우 치명적인 합병증을 유발할 수 있다. 특히 태국에서 중증 신경 합병증이 흔하다고 한다[30]. 만성기 유충 이동은 수개월에서 1년 이상 지속되기도 한다[30]. 이동성 피하부종은 시간당 1 cm 정도 이동하고, 이동 경로를 따라 피하출혈이 나타날 수 있는 것이 스파르가눔 등의 다른 질환과의 감별점이 될 수 있다[31].

외과적 충체 적출이 가장 확실한 치료법이지만, 충체가 검출되는 경우가 흔치 않기에 알벤다졸(400 mg bid for 14-21 days)이나 이버멕틴(0.2 mg/kg once)을 시도해 볼 수 있다[4,31].

악구충이 장벽을 침입하면 호산구 농양을 형성하며 장벽이 두꺼워지고 좁아지므로, 위장관계 악구충의 주 증상은 폐쇄에 의한 급성복증으로 나타난다[4]. 성충은 종숙주에서 특징적으로 위점막을 뚫고 들어가 결절성 종양을 형성하는 특징이 있는데[30], 유충에 의한 인체 감염례에서도 위장벽을 뚫고 들어가 위벽의 종양과 부종, 궤양을 형성하고 서식하는 증례가 보고되었다[32]. 이 증례에서는 현지에서 Koi-pla라는 민물 고기를 생식한 섭취력이 있었고, 2개월 전부터 현기증이 있다가 2일간의 흑색변과 상복부 통증이 동반되어 응급실에 왔으며, 내시경 검사에서는 위 체부에 2×2 cm의 궤양과 7 mm 길이의 살아서 움직이는 충체를 발견하고 생검겸자로 제거했다[32].

악구충증을 의심할 수 있는 3가지 임상적 징후는 호산구 증가, 이동성 피부 병변, 그리고 고위험 병력을 들 수 있는데, 고위험 병력에는 민물회나 개구리, 뱀 등을 생식한 경우, 동남아시아 여행력이 있는 경우를 들 수 있다[31]. 그러나 섭취 후 발병까지 수일에서 수개월이 소요되므로 아니사키드증처럼 즉각적으로 인과관계를 밝히기 힘들다는 단점이 있다[27].

장모세선충증(Capillaria phillipinensis)은 약 50년 전 필리핀 루손섬에서 폭발적 유행을 보여 주목해야 할 기생충으로, 당시 1000여명의 환자가 발생하여 10%가 사망하였다[4]. 감염 경로가 확실하지 않으나 담수어가 중간숙주로 작용하고 자가감염이 있다고 알려져 있으며, 태국과 인도네시아에서 보고가 되었고 이후 이란, 이집트, 그리고 국내에서도 보고되었다[4]. 주로 공장에 기생하며 융모가 퇴화하여 거의 소실되고 선와가 증식하며 소장벽이 두껍고 단단해 지면서 흡수장애에 의한 심한 설사를 초래하게 되는데, 보통 감염 2-8주 사이에 사망례가 나타나게 된다[4]. 대변 충란 검출로 진단하며, 수컷은 1.3-3.9 mm, 암컷은 2.5-5.3 mm라서 육안적으로 구분 가능한 크기이나 주로 공장에 서식하고 점막을 뚫고 들어가 기생하므로 내시경으로 충체를 발견하기는 어렵고, 심한 설사와 함께 융모가 거의 없어진 상태라면 고려해 볼 질환이다. 메트로니다졸 400 mg bid for 20-30 days 또는 알벤다졸 200 mg bid for 2-3 weeks로 치료하며, 투약하지 않으면 30% 이상의 사망률을 보인다[4].

작은와포자충(Cryptosporidium parvum)은 원충으로 국내에서는 소아 백혈병, 후천성면역결핍증후군 등 면역저하 환자에서 심각한 합병증을 초래한 사례가 보고되었고 면역기능 정상인 설사 환자 증례도 꾸준히 보고되고 있다. 특히 감염률 40%를 보인 화순군을 필두로 전라남도 농촌지역에 높은 감염률을 보였다[33]. 무증상 보균자 형태도 매우 많을 것으로 추정된다[34]. 주 감염원으로 소가 의심되며 전남 곡성의 한우와 젖소 대부분이 대변으로 난포낭을 배출하는 것이 확인되었다[33].

복잡한 무성생식과 유성생식의 과정을 거쳐 포자소체 4개를 가진 성숙 난포낭의 형태로 상피에서 떨어져 나가면 배변과 함께 배출되어 분변-구강 경로로 감염을 유발한다. 주로 위장관의 근위부에 위치하지만 드물게 담낭, 췌도, 기도에서도 발견된 적이 있다. 세포 내 기생충이지만 형질막 바깥의 미세융모 내에 감염되어 부풀어 오르므로 얼핏 보면 세포 외 기생충이 붙어있는 것처럼 보인다[33]. 조직검사에서는 광범위한 점막 손상이 나타나고 염증 세포는 고유층까지 침습하며 융모위축 소견을 보인다[35].

주요 증상은 심한 수양성 설사이며, 동반하여 복통, 오심, 구토, 체중감소 등이 초래된다. 설사량이 매우 많은 것이 특징이고 하루 71회의 설사, 하루 총 7 L의 설사가 보고되었다[33].

대변검사에서 난포낭을 검출하여 진단한다[33]. 후천성면역 결핍증 환자에서 내시경 검사 시 유문에서 십이지장에 걸쳐 발적과 점막 취약상, 그리고 위주름 비후가 관찰되었다[35]. 난포낭의 크기가 작아 육안 식별이 힘들므로 면역억제, 다량의 설사, 전남 농촌지역 거주 또는 방문, 소 목축 등의 위험인자가 있는 경우 위내시경에서 가능성 있는 부위의 조직검사나 십이지장 흡인액 검사를 통해 진단적 접근을 하는 것이 바람직하겠다.

치료는 심한 탈수에 대한 수분 공급이 가장 중요하며, 콜레라와 유사할 정도로 설사량이 많기에 체액 손실을 감당할 수 있는 경우 지사제를 적극적으로 사용할 수 있다. 그러나 증상이 심한 후천성면역결핍증 환자에서는 수액보충이나 지사제만으로는 큰 효과를 보지 못하므로 가능한한 빨리 후천성면역결핍증 바이러스에 대한 치료를 시작해야 한다[33]. 작은 와포자충증에 대한 치료제로 면역기능이 정상인 환자에서는 니타족사나이드(nitazoxanide)가 미국 식품의약품안전청의 승인을 받았고 면역기능 저하자에 대해서도 연구가 진행중이다[33,36].

람블편모충(Giardia lamblia) 역시 원충으로, 람블편모충증은 여행자 설사의 대표 질환이며 수인성 전염이 가장 흔하다[33]. 십이지장과 근위 소장에 영양형 형태로 붙어 기생하다가 분열 증식하여 포낭 형태로 대변과 함께 배출된다. 영양형의 크기는 10-20 μm로, 조직에 침습해 들어가지 않고 충체 복측에 있는 2개의 흡반으로 장점막에 흡착한다[33]. 소수의 원충에 감염되면 무증상이나 충체가 분열 증식하여 중감염이 되면 무수한 충체가 근위 소장 점막을 거의 다 덮어버리게 되고, 흡반에 붙었던 점막에는 염증 반응과 융모의 위축이 일어나 지속적 설사와 복통이 나타난다[33]. 설사가 심해지면 점차 지방변으로 진행하여 변과 가스에서 악취가 나게 되고 수 년간 지속되어 흡수장애에 따른 체중감소로 나타난다. 그러나 혈변이나 점액변은 없다. 신선 설사변이나 십이지장 흡인검경으로 운동하는 영양형을 발견하거나 포낭을 관찰하여 진단할 수 있다[33].

람블편모충증 진단에서 상부내시경을 통한 흡인과 소장 조직 검사는 대변 검체에 대한 직접 편광-항체 분석(direct fluoro-antibiody assay)에 비해 민감도가 떨어지므로 대변 검사에서 음성이 나온 경우는 내시경 검사에서 추가적인 진단적 가치가 적다[37]. 그러나 해당 검사가 가용하지 못할 경우는 내시경을 통한 십이지장 조직검사에서 진단의 실마리를 잡을 수 있다[38]. 내시경 소견으로는 융모 위축[39], 십이지장의 울혈[40], 위점막의 전반적인 발적과 함께 누덕누덕한 면화반[41], 공장 점막의 결절상을 보이기도 하며, 대장내시경에서는 맹장과 상행결장에 궤양성대장염과 유사한 점막 소견을 보이기도 한다(Fig. 1E) [42]. 비특이적 염증 소견이라 육안적 소견만으로 진단이 가능한 것은 아니고 병소에서 조직검사를 통해 진단에 접근한다. 치료는 메트로니다졸 250 mg po tid for 5-10 days로 치료한다[10].

요코가와흡충(Metagonimus yokogawai)은 복통이나 설사 외에 치명적인 합병증을 유발하는 경우가 적고 크기가 육안 관찰이 쉽지 않을 정도로 작아 주목받지 못하는 경우가 많으나 국내에서 가장 대표적인 장흡충이다[43]. 시베리아, 러시아 동부에서 국내까지 호발지역이고, 한반도 동해와 남해로 흐르는 하천 유역에서 많이 발견된다. 간흡충, 폐흡충과 함께 우리나라 3대 흡충에 들어가며, 국내 대변검사로 진단되는 연충 감염증의 2-3위를 차지할 정도로 많이 발생한다[43]. 길이 1 mm 내외의 납작하고 약간 길쭉한 타원형이며 2개의 빨판이 있는데 구흡반보다 복흡반이 크고 충체의 오른편에 치우쳐 존재한다. 대변과 함께 배출된 충란을 제1중간숙주인 다슬기가 먹으면 섬모유충, 스포로시스트, 레디아의 과정을 거쳐 단계별로 성숙하고 이후 꼬리가 달린 유충(유미유충)으로 발육하여 물 속으로 나와 유영하다가 제2중간숙주인 담수어 비늘에 붙은 후 꼬리를 떼어버리고 몸체만 근육 내로 침투한다[43]. 사람은 은어나 황어 등 담수어를 회로 먹은 경우 감염되는데 주로 원위 십이지장이나 공장에 내려와 점막의 선와(crypt)에 들어왔다가 성장하면서 융모와 융모 사이나 내강으로 나와 기생하고 인체 내에서 약 1개월 정도 생존한다[43]. 1000마리 이상 감염 시 증상이 나타나고 설사와 복통이 대표 증상이다. 대변에서 충란을 검출하여 진단할 수 있으며 성충이 간흡충 길이의 1/10 정도 밖에 안되므로 내시경 화상관찰로 발견하기는 매우 힘들다. 치료는 프라지콴텔 10 mg/kg을 1회 투여한다[43].

호르텐스극구흡충(Echinostoma hortense)도 국내 내륙지역 소하천 유역에 유행도가 높으며 주로 공장에서 소장 융모를 흡입하며 생존한다. 담수 어류나 올챙이가 제2중간숙주가 될 수 있다. 대규모 감염을 일으키고 융모를 흡입, 파괴하여 출혈을 일으키며, 장조직은 술잔세포의 증가로 더 많은 점액을 분비하고 호산구성 염증을 나타낸다[2]. 치료 후 장흡충증 병변은 사라지고 조직은 완전히 정상으로 회복된다.2,43 성충 길이가 1 cm 내외라 내시경 화상진단도 가능한 수준이다(Fig. 1F) [44]. 프라지콴텔 10 m g/kg 1회 투여로 우수한 치료 성적을 보인다[43].

인간이 종숙주이고 간담도계에 기생하면서 각종 담도성 합병증과 암을 유발할 수 있어 아직도 매우 중요한 기생충 질환으로 여겨진다. 국내와 극동 아시아에 주로 분포하며 낙동강, 섬진강, 영산강 중하류 인근 촌락에 유행하고 있다. 성충이 15-25 mm×4-6 mm이고 버들잎 모양이다[43]. 흡충류의 일반적인 특징을 가지고 있으며 제1중간숙주인 쇠우렁 체내에서 증식한 후 유미유충 형태로 배출된다. 유영 생활하던 유미유충이 꼬리를 끊고 제2중간숙주인 담수어의 피부로 뚫고 들어가면 근육 속에서 피낭유충 상태로 장기간 잠복하게 되는데, 종숙주가 담수어를 생식하면 숙주의 담관에 유충이 기어들어가 성충으로 자란 후 유성생식으로 산란한다[43]. 인체 내에서의 수명은 20-30년으로 추정되어 감염은 거의 평생동안 축적되며, 장기간 지속 시 담관 확장과 섬유화가 진행되어 화농성 담관염, 담석, 담관암이 증가한다[2]. 간흡충 감염으로 인해 담관암 발생 위험이 4.7배 증가하고 국내 전체 담관암의 약 10%가 간흡충에 기인한 것으로 추정된다[2]. 담관 내에 살고 크기가 커서 내시경 화상진단이 가능하여 십이지장 제2부에서 우연히 발견될 수 있고 내시경역행쓸개이자조영술이나 담도경 검사 중 발견되기도 한다(Fig. 1G) [45,46]. 캡슐내시경 중 공장에서 발견된 경우도 있다[47]. 치료는 프라지콴텔 25 mg/kg으로 하루 3회 경구투여하고 유행지에서는 반복투여가 필요하다. 알벤다졸은 5 mg/kg 하루 2회로 7일간 투여한다[43].

간질(Fasciola hepatica)은 소나 양 등 초식 동물의 담도에 기생하는 흡충으로, 간흡충 보다 큰(2-3 cm) 나뭇잎 모양의 기생충이다[43]. 인간은 감염 동물의 생간을 먹거나 물냉이, 미나리 등의 수생 식물을 생식하면서 감염될 수 있다. 십이지장에서 피낭유충이 탈낭한 후 장벽을 뚫고 복강으로 들어가며, 이후 간을 관통하여 간실질에서 바로 간담도로 진입한 후 성충이 된다[43]. 주로 담도 내에 기생하나 간실질에서 농양을 유발하기도 하고 복강, 폐, 뇌, 안구로 이동한 사례들도 있다[43]. 간질이 담도 내에 있을 때는 대개 무증상이며 일부에서 폐쇄성 황달 등 담도 폐쇄 소견이 나타나 담도암으로 오인하기도 한다[48]. 컴퓨터 단층촬영이나 자기공명쓸개이자조영술에서 관내 연조직 병변의 양상으로 나타나며 내시경역행쓸개 이자조영술에서 적출하여 진단되기도 한다(Fig. 1H) [49]. 치료는 트리클라벤다졸 10 mg/kg을 12시간 간격으로 하루 2회 투여한다[43].

요충과 편충도 국내 대표적인 기생충이기는 하나 주로 하부장관에 서식하기에 상부위장관 내시경 중 발견되는 경우는 찾아보기 힘들다. 조충도 주로 소장에서 서식하나 위각부부터 유문을 통해 십이지장과 공장으로 이어지는 충체가 발견된 보고는 있었다[50]. 이 환자의 유문링에서는 발적과 점막 취약상이 관찰되었으며 조직검사에서는 비건락성 육아종 소견이 발견되었다.

기생충 질환은 사회경제적 발전과 더불어 잊혀진 질환으로 여겨지고 있지만, 일부 기생충은 아직도 국내에 분포하는 중간숙주에서는 지속적으로 발견되고 있어 섭식 행태만 바뀌면 언제든 이환될 수 있다. 그리고 고령화와 광범위한 면역억제제 사용, 해외 여행과 외부 인구의 유입, 그리고 농수산물 수입 등 다양한 원인으로 인해 언제든 재창궐할 가능성이 있다. 현재 발병률이 낮기에 기생충 진단을 위한 수준 높은 검사방법이나 검사 인력을 확보, 유지하기 어려운 상황이다. 비교적 큰 기생충은 내시경 화상진단과 함께 충체 제거도 가능하지만 작은 기생충도 점막에 비특이적인 염증 반응을 유발할 수 있기에, 특징적인 병력이 있다면 비특이적 염증 부위에서 조직 생검을 통해 진단에 접근할 수 있다.

Notes

Availability of Data and Material

Data sharing not applicable to this article as no datasets were generated or analyzed during the study.

Fig. 1.

Endoscopic photos of various parasites. Each photo is reproduced with permission from the respective publisher. A: Gastric and colonic Strongyloides stercoralis (Koh et al. Korean J Gastrointest Endosc 2010;41:123-127[11].). B: Duodenal Ancylostoma duodenale (Na et al. Korean J Helicobacter Up Gastrointest Res 2018;18:61-64[19].). C: Duodenal Ascaris lumbricoides (Sun et al. Korean J Med 2009;77(Suppl 2):S301- S305[26].). D: Gastric anisakidosis (Kim. Anisakidosis. Korean J Helicobacter Up Gastrointest Res 2019;19:23-37[28].). E: Colonic giardiasis (Choi et al. Korean J Med 2015;89:312-316[42].). F: Duodenal Echinostoma hortense in the duodenal bulb (Cho et al. Korean J Parasitol 2003;41:117- 120[44].). G: Clonorchiasis, Duodenoscopic (Lee et al. Korean J Gastrointest Endosc 2006;32:231-234[45].) and cholangioscopic (Kim et al. Clin Endosc 2011;44:55-58[46].). H: Duodenal Fasciola hepatica (Ha et al. Clin Endosc 2015;48:579-582[49].).

REFERENCES

2. Hong ST, Yong TS. Review of successful control of parasitic infections in Korea. Infect Chemother 2020;52:427–440.

3. Azab HMM, Bayoumy AMS, Zaalouk TK, El-Zeheiry YZ, El-Dein EMM. Endoscopic procedure as a diagnostic tool for intestinal parasitic pathological changes. Parasitol Res 2022;121:245–254.

4. Chai JY. [Helminthology]. In: Chai JY, Hong ST, Choi MH, , editors. [Clinical parasitology]. Seoul: Seoul National University Press, 2011. p. 188–305. Korean.

5. Ash LR, Orihel TC. Human parasitic diseases: a diagnostic atlas. Chicago: ASCP Press, 2020. p. 204–207.

6. Olsen A, van Lieshout L, Marti H, et al. Strongyloidiasis--the most neglected of the neglected tropical diseases? Trans R Soc Trop Med Hyg 2009;103:967–972.

7. Streit A. Reproduction in Strongyloides (Nematoda): a life between sex and parthenogenesis. Parasitology 2008;135:285–294.

8. Schad GA, Grove DI. Strongyloidiasis: a major roundworn infection of man. London: Taylor & Francis,, 1989.

9. Marcos LA, Terashima A, Dupont HL, Gotuzzo E. Strongyloides hyperinfection syndrome: an emerging global infectious disease. Trans R Soc Trop Med Hyg 2008;102:314–318.

10. Lim S, Katz K, Krajden S, Fuksa M, Keystone JS, Kain KC. Complicated and fatal Strongyloides infection in Canadians: risk factors, diagnosis and management. CMAJ 2004;171:479–484.

11. Koh ES, Kang SB, Lee JH, et al. A case of Strongyloides stercoralis concurrently invading the stomach and colon. Korean J Gastrointest Endosc 2010;41:123–127.

12. Kim YW, Kang EJ, Lee SR, et al. A case of strongyloidiasis with severe malnutrition. Korean J Med 2003;65(Suppl 3): S921–S925.

13. Kim HO, Kim JH, Cheon YH, et al. A case of duodenal ulcer due to coinfection with Strongyloides stericoralis and cytomegalovirus. Infect Chemother 2010;42:431–433.

14. Eom JI, Choi TY, Chae JD, Ryu JS, Ahn MH. A case of Strongyloides stercoralis infection with severe eosinophilia. Korean J Clin Pathol 2000;20:415–418.

15. Lee GH, Kho WG, Kim OK, et al. A case of stongyloidiasis associated with acute hemorrhagic gastritis. Korean J Gastrointest Endosc 1999;19:73–80.

16. Segarra-Newnham M. Manifestations, diagnosis, and treatment of Strongyloides stercoralis infection. Ann Pharmacother 2007;41:1992–2001.

17. Nutman TB. Human infection with Strongyloides stercoralis and other related Strongyloides species. Parasitology 2017;144:263–273.

18. Ash LR, Orihel TC. Human parasitic diseases: a diagnostic atlas. Chicago: ASCP Press, 2020. p. 200–203.

19. Na SY, Kim HU, Kim YR, et al. In vivo endoscopic removal of Ancylostoma duodenale in a patient with abdominal pain. Korean J Helicobacter Up Gastrointest Res 2018;18:61–64.

20. Kuo YC, Chang CW, Chen CJ, Wang TE, Chang WH, Shih SC. Endoscopic diagnosis of hookworm infection that caused anemia in an elderly person. Int J Gerontol 2010;4:199–201.

21. Boopathy V, Balasubramanian P, Phansalkar M, Varghese RG. Endoscopic (video) demonstration of hookworm infestation of the stomach. BMJ Case Rep 2014;2014:bcr2014204065.

22. Kalli T, Karamanolis G, Triantafyllou K. Hookworm infection detected by capsule endoscopy in a young man with iron deficiency. Clin Gastroenterol Hepatol 2011;9:e33.

23. Blanco-Velasco G, Solorzano-Pineda O, Hernández-Mondragón OV. Overt gastrointestinal bleeding caused by hookworm infection, diagnosed by capsule endoscopy. Dig Endosc 2018;30:531–532.

24. Steinmann P, Utzinger J, Du ZW, et al. Efficacy of single-dose and triple-dose albendazole and mebendazole against soil-transmitted helminths and Taenia spp.: a randomized controlled trial. PLoS One 2011;6:e25003.

25. Zheng PP, Wang BY, Wang F, Ao R, Wang Y. Esophageal space-occupying lesion caused by Ascaris lumbricoides. World J Gastroenterol 2012;18:1552–1554.

26. Sun JH, Lee TH, Choi IK, et al. Biliary Ascaris removed by forceps during endoscopy. Korean J Med 2009;77(Suppl 2): S301–S305.

27. Eiras JC, Pavanelli GC, Takemoto RM, Nawa Y. An overview of fishborne nematodiases among returned travelers for recent 25 yearsunexpected diseases sometimes far away from the origin. Korean J Parasitol 2018;56:215–227.

29. Kim JH, Lim H, Hwang YS, et al. Gnathostoma spinigerum infection in the upper lip of a Korean woman: an autochthonous case in Korea. Korean J Parasitol 2013;51:343–347.

30. Ash LR, Orihel TC. Human parasitic diseases: a diagnostic atlas. Chicago: ASCP Press, 2020. p. 226–228.

31. Herman JS, Chiodini PL. Gnathostomiasis, another emerging imported disease. Clin Microbiol Rev 2009;22:484–492.

32. Sawadpanich K, Chansuk N, Boonroumkaew P, et al. An unusual case of gastric gnathostomiasis caused by Gnathostoma spinigerum confirmed by video gastroscopy and morphological and molecular identification. Am J Trop Med Hyg 2021;104:2050–2054.

33. Chai JY. [Protozoology]. In: Chai JY, Hong ST, Choi MH, , editors. [Clinical parasitology]. Seoul: Seoul National University Press, 2011. p. 70–187. Korean.

34. Roberts WG, Green PH, Ma J, Carr M, Ginsberg AM. Prevalence of cryptosporidiosis in patients undergoing endoscopy: evidence for an asymptomatic carrier state. Am J Med 1989;87:537–539.

35. Clemente CM, Caramori CA, Padula P, Rodrigues MA. Gastric cryptosporidiosis as a clue for the diagnosis of the acquired immunodeficiency syndrome. Arq Gastroenterol 2000;37:180–182.

36. Fox LM, Saravolatz LD. Nitazoxanide: a new thiazolide antiparasitic agent. Clin Infect Dis 2005;40:1173–1180.

37. Wahnschaffe U, Ignatius R, Loddenkemper C, et al. Diagnostic value of endoscopy for the diagnosis of giardiasis and other intestinal diseases in patients with persistent diarrhea from tropical or subtropical areas. Scand J Gastroenterol 2007;42:391–396.

38. Groudan K, Gupta K, Chalhoub J, Singhania R. Giardia lamblia diagnosed incidentally by duodenal biopsy. J Investig Med High Impact Case Rep 2021;9:23247096211001649.

39. Dutta AK, Sajith KG, Shah G, et al. Duodenal villous morphology assessed using magnification narrow band imaging correlates well with histology in patients with suspected malabsorption syndrome. Dig Endosc 2014;26:720–725.

40. Kalas MA, Alduaij A, Alkhatib AA. Incidental diagnosis of duodenal giardiasis. Cureus 2021;13:e15499.

41. Molina Infante J, Ferrando Lamana L. Novel endoscopic findings in gastric giardiasis. Endoscopy 2009;41(Suppl 2): E275.

42. Choi SK, Lee YH, Lee J, et al. A case of colitis by Giardia lamblia infection with atypical presentation. Korean J Med 2015;89:312–316.

43. Chai JY. [Trematodes]. In: Chai JY, Hong ST, Choi MH, editors. [Clinical parasitology]. Seoul: Seoul National University Press, 2011. p. 307–407. Korean.

44. Cho CM, Tak WY, Kweon YO, et al. A human case of Echinostoma hortense (Trematoda: Echinostomatidae) infection diagnosed by gastroduodenal endoscopy in Korea. Korean J Parasitol 2003;41:117–120.

45. Lee KS, Kim KH, Park SY, et al. A case of clonorchiasis presenting with acute pancreatitis and cholangitis. Korean J Gastrointest Endosc 2006;32:231–234.

46. Kim BG, Kang DH, Choi CW, et al. A case of clonorchiasis with focal intrahepatic duct dilatation mimicking an intrahepatic cholangiocarcinoma. Clin Endosc 2011;44:55–58.

47. Kim DH, Won EJ, Kim HS. Clonorchis sinensis infection detected by capsule endoscopy: a rare cause of body weight loss. Clin Gastroenterol Hepatol 2021;19:e107–e108.

48. Kang BK, Jung BK, Lee YS, et al. A case of Fasciola hepatica infection mimicking cholangiocarcinoma and ITS-1 sequencing of the worm. Korean J Parasitol 2014;52:193–196.

-

METRICS

-

- 0 Crossref

- 220 View

- 9 Download

- Related articles in Korean J Helicobacter Up Gastrointest Res

-

Fungal Infection in Upper Gastrointestinal Tract2024 June;24(2)

Viral Infection in Upper Gastrointestinal Tract2024 June;24(2)

Endoscopic Treatments in Perforation or Fistula in Upper Gastrointestinal Tract2024 March;24(1)

Upper Gastrointestinal Tract Foreign Bodies2024 March;24(1)

Non-Variceal Upper Gastrointestinal Bleeding2024 March;24(1)